Ecco a voi i migliori film dell’anno che sta per concludersi, ricco di tanti bei film provenienti da ogni parte del mondo e che vanno ancor più celebrati per come riescono a trasportarci nella dimensione che noi cinefili amiamo.

Una classifica personale, innanzitutto, che cerca di essere il più pragmatica possibile e ricordare titoli da non perdere.

TOP TEN 2010

TOP TEN 2011

TOP TEN 2012

TOP TEN 2013

TOP TEN 2014

TOP TEN 2015

TOP TEN 2016

TOP TEN 2017

TOP TEN 2018

TOP TEN 2019

TOP TEN 2020

TOP TEN 2021

TOP TEN 2022

TOP TEN 2023

TOP TEN 2024

MENZIONI SPECIALI (in ordine alfabetico)

UNA SCOMODA CIRCOSTANZA (di Darren Aronofsky, USA)

UNA SCOMODA CIRCOSTANZA (di Darren Aronofsky, USA)

Prendiamo un regista noto per le sue opere dolorose e senza compromessi, e diamogli in mano un film di puro intrattenimento che usi le tragedie proprio a scopi di gioco cinematografico: con Una Strana Circostanza, Darren Aronofsky recupera un cinema che pare non esserci più, un cinema figlio degli anni ’80 e ’90 in cui lo spettatore era immerso in una storia e veniva frullato da tutto ciò che accadeva, uscendone soddisfatto a prescindere di quanto avesse riso o sofferto o sudato.

HIGHEST 2 LOWEST (di Spike Lee, USA)

HIGHEST 2 LOWEST (di Spike Lee, USA)

Da qualche anno Spike Lee ha smesso di fare veri e proprio film, nel senso più propriamente narrativo del termine, per spingere la forma e la struttura verso il suo unico interesse, raccontare a 360° l’esperienza afroamericana del passato e del presente. Anche il nuovo Highest 2 Lowest è un puro pretesto, un gioco che segue la trama di un vecchio film di Kurosawa per fare tutt’altro: con un montaggio originale, con scelte musicali e estetiche singolari, con un uso del linguaggio totalmente legato allo slang, con la solita titanica prova di Denzel Washington, questo cinema prima si piega al reale per poi ricomporre la forma dal punto di vista puramente sperimentale.

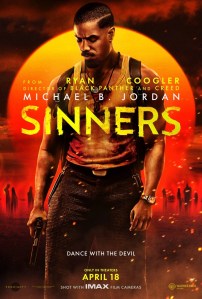

I PECCATORI (di Ryan Coogler, USA)

I PECCATORI (di Ryan Coogler, USA)

L’esperienza nel mondo dei blockbuster, lungi dall’essere banalmente bistrattata, è invece servita a Ryan Coogler per padroneggiare con ancora più talento i generi e i budget: tutto è al servizio per fare vero cinema, anche zombie e vampiri possono servire per mostrare come la comunità afroamericana venga sempre sfruttata nel corso del tempo ma ugualmente riesca, o forse proprio facendo di quel dolore un motore, a unirsi e produrre talenti incredibili. I Peccatori è cinema come pochi sanno fare.

BLUE MOON (di Richard Linklater, USA)

BLUE MOON (di Richard Linklater, USA)

Un film parlatissimo, vintage nello stile ma così giovane vitale nella sua essenza, Blue Moon è l’ennesima conferma, se ancora ce ne fosse bisogna, della versatilità di Richard Linklater. Una sola location, un’interpretazione grandiosa per Ethan Hawke, una scrittura brillante, e il regista texano fonde percorsi artistici e umani nella serata, che diventa metaforica lettera d’addio, che segna la consapevolezza di come il tempo passi e talvolta si rimanga troppo indietro per seguirlo.

FATHER MOTHER SISTER BROTHER (di Jim Jarmusch, USA)

FATHER MOTHER SISTER BROTHER (di Jim Jarmusch, USA)

Jim Jarmusch era ritenuto il re del minimalismo cinematografico, con questo suo nuovo film si supera e riesce a dare nuove vette e nuove definizioni al genere del minimalismo. La composizione estetica è praticamente assente, la linearità narrativa è semplicistica, l’esercizio di sottrazione richiesto alla recitazione è disarmante. Il punto però è proprio questo: quelli che in altri film saranno forse difetti, forse mancanze, in mano al tocco di Jarmusch diventano armi, perché tutto ha un senso, tutto ha un proprio posto e ruolo, tutto ha una vita e una energia nascosta.

THE SMASHING MACHINE (di Benny Safdie, USA)

THE SMASHING MACHINE (di Benny Safdie, USA)

Benny Safdie prende tutti gli stereotipi dei film sportivi sulla boxe, tra gli abusati nel genere, e li ribalta per raccontare la vera storia del lottatore Mark Kerr, un uomo circondato da un mondo di violenza ma lontanissimo dal praticarla fuori dal ring. The Smashing Machine però non funge solo da parodia, ma è intelligente e originale nell’usare il ribaltamento di quei cliché per trattare con sincerità e gentilezza un percorso umano fatto di sacrifici e ricerca di un equilibro personale.

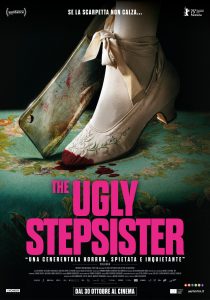

THE UGLY STEPSISTER (di Emilie Blichfeldt, Norvegia)

THE UGLY STEPSISTER (di Emilie Blichfeldt, Norvegia)

Quasi ogni, direi fortunatamente, esce fuori un horror che lascia tutti stupiti e conquista con le sue metafore sottili nei temi ma graffianti esteticamente. Quest’anno è toccato alla Norvegia tirare fuori The Ugly Stepsister, opera prima che ribalta il punto di vista del racconto di Cenerentola spostandolo su una delle due sorellastre, recupera tutta la perversione delle pagine dei Grimm, e svela quanto i miti dei canoni di bellezza possano essere distruttivi fisicamente e psicologicamente.

TRAIN DREAMS (di Clint Bentley, USA)

TRAIN DREAMS (di Clint Bentley, USA)

Opera intimista, silenziosa, affascinante e esteticamente appagante, come tutti i film basati sui tempi non parlati Train Dreams è un qualcosa che va assaporato, vissuto, interiorizzato. Parabola di una vita semplice e comune, storia di un personaggio qualunque mai straordinario, un qualcuno che ha visto la vita e il tempo scorrere ma, nei piccoli gesti, nei piccoli momenti, ha capito dove si trova la grandezza. Una sinfonia dagli echi malickiani che cattura lo spirito.

BUGONIA (di Yorgos Lanthimos, USA)

BUGONIA (di Yorgos Lanthimos, USA)

Indubbiamente un’opera minore, un remake fedelissimo all’originale, e solo appurate tali premesse Bugonia può essere veramente apprezzato: Lanthimos si diverte e diverte con slanci di giocosità e perversione, creando intrattenimento con l’inquietudine e l’abilità di due grandi attori. E soprattutto, con un discorso semplice ma lancinante: anche se i complottisti avessero ragione, l’umanità è troppo stupida per farsene qualcosa con quella ragione.

Si può fare un film sul dolore, quello più straziante, senza che diventi retorico, a senso unico, manipolatorio, divorante sul resto? Una risposta non può darla nemmeno l’opera di Chloe Zhao, ad essere onesti, poiché rimane in molti momenti totalmente imperniata sull’estetica del dolore senza esplorarlo veramente; eppure, al tempo stesso il film si allontana dal puro grief porn perché quel dolore vuole prenderlo e trasformarlo in altro. È la catarsi il centro tematico di Hamnet, la possibilità di trasformare il dolore in benzina per, ai limite del possibile, rinascere e andare avanti. “Il potere curativo dell’arte” è lo strumento, sappiamo quanto il cinema e altre discipline artistiche siano la terapia preferita degli artisti, e Hamnet mette in scena tutto ciò con una enorme dignità e un crescendo emotivo finale che probabilmente segnerà gli standard futuri di come costruire una scena finale.

E adesso, è il momento dell’attesa…..TOP TEN!

10. IF I HAD LEGS I’D KICK YOU (di Mary Bronstein, USA)

Non sono pochi i film che hanno esplorato le difficoltà di diventare ed essere genitori nel mondo moderno, ma pochi ci sono riusciti con l’intensità, la foga e anche un pizzico di anarchia che If I had legs I’d kick you (complimenti a chi ha scelto il titolo) mette in scena. Certo, per riuscirci bisogna avere anche un’attrice in grado di reggere tutto sulle spalle e introiettare quel peso fino a diventare il film stesso: Rose Byrne, che di talento ne ha sempre avuto, e finora era stava brava soprattutto a mostrare quel suo pizzico di follia nelle commedie, è letteralmente quella chaotic energy necessaria alla costante schizofrenia del film, che si nutre di un ritmo forsennato e di una sana follia capace di rimbalzare dall’inquietante ironia alle paure intime più recondite.

9. SENTIMENTAL VALUE (di Joachim Trier, Norvegia)

Si deve essere proprio banali quando, di fronte ad un film scandinavo, vien voglia di descriverlo come “bergmaniano”. Ma non è nemmeno colpa del sottoscritto se Trier, a un certo punto, ha deciso di inserire un primo piano delle facce dei tre protagonisti che si fondono, quasi a replicare in maniera morfologica i famosi profili sovrapposto dei volti dei film di Bergman. E soprattutto, definirlo così è naturalmente un gran complimento: Sentimental Value è un film incredibilmente complesso e stratificato, la cui analisi di vita, famiglia, lavoro, ambizioni, paure, illusioni, sensi di colpa e traumi del passato si ha l’aspetto di un flusso di coscienza costante di pensieri e ricordi. Gli attori sono magnifici perché interpretano personaggi magnifici, umani troppo umani direbbe qualcuno: e quando persino una casa sembra così umana da diventare un’altra protagonista del film, siamo di fronte a qualcosa da applaudire e basta.

8. SIRAT (di Oliver Laxe, Spagna)

Il “feel bad movie” del 2025 è questa odissea senza provenienza, senza meta, senza anima, che fa del caos il proprio fine. Sirat è una parola araba che rappresenta l’immaginifico ponte che collega Inferno a Paradiso e, senza spoilerare naturalmente, il film vuole farci vivere esattamente come sia poter attraverso quel ponte. Mollando praticamente subito il pretesto narrativo della trama, e minuto dopo minuto anche qualsiasi struttura narrativa, il viaggio di Oliver Laxe è un’esperienza sensoriale che cattura e distrugge, affascinando, pur annientando i sentimenti, estetizza il più possibile visivo e sonoro per far entrare lo spettatore dentro la follia umana di un mondo oramai senza più scopo o senso.

7. AFTER THE HUNT (di Luca Guadagnino, USA)

Luca Guadagnino è un regista che, francamente, può permettersi quasi tutto. E allora può permettersi, paradossalmente, anche di prendere in giro e mettere in discussione i suoi fan più giovani. Infatti raramente un film nasce così tanto dall’esigenza di un momento come After the Hunt, uno spaccato dello zeitgeist che vive il suo stesso tipo di pubblico e fandom. Discussioni su cosa si possa dire o non dire, pensare o non pensare, fare o non fare, cosa sia politicamente corretto o se debba davvero esserci quel politicamente corretto. Soprattutto, graffia quando analizza quanto principi giusti e battaglie sacrosante vengano combattute in maniera così dogmatica da rendere tutto polarizzato, tutto impossibile da affrontare, distruggendo le sfumature umane. Guadagnino vuole far vedere al suo pubblico più giovane quanto le loro istanze siano spesso fragili perché combattute troppo ideologicamente, e pur essendo combattute loro non sono guerrieri perché troppo timorosi di esternare emozioni e troppo restii a confrontarsi: “non tutto è fatto per metterti a tuo agio”, frase che il personaggio dell’insegnante esclama alla sua giovane studente, è forse la vera tagline del film.

6. FRIENDSHIP (di Andrew DeYoung, USA)

Il peggior nemico dell’uomo è sé stesso. O meglio, è la propria incapacità di sapersi relazionare mettendo veramente a nudo le proprie fragilità. Ok, questo sembra l’inizio del solito discorso serissimo, eppure in Friendship tali discorsi sono declinati all’ironia. Una comicità del tutto particolare quella del protagonista Tim Robinson – chi lo segue in tv sa di cosa parlo – che qui esplode nella maniera più magmatica possibile: l’imbarazzo, il senso del cringe umano rapportato alle difficoltà di fare amicizie adulte che tutti i maschi a una certa fare della visits attraversano, la mancanza di credibilità e fiducia in sé stessi che porta alla perdita dei più ovvi criteri relazionali. Si ride quando non si dovrebbe, ci si vergogna quando si dovrebbe ridere, è questo il vulcano che rende l’esperienza di questo film semplicemente irresistibile e non replicabile.

5. MARTY SUPREME (di Josh Safdie, USA)

Una cifra autoriale si individua, realizza e affina anche facendo “sempre lo stesso film”, direbbero gli spettatori superflui: in realtà, i registi semplicemente prendono una tematica che gli sta a cuore, che conoscono e sanno esplorare, con uno stile che sanno maneggiare, per declinarla in modi diversi. Marty Supreme completa una sorta di trilogia con i due film precedenti di Safdie (gli altri realizzati in coppia col fratello, qui per la prima volta da solo), in cui l’ossessione è perseguita attraversa avventure e incontri col solo fine di raggiungere uno scopo. Se negli altri però questo scopo era spesso deleterio, qui la valvola di sfogo positiva c’è: la gloria personale, la realizzazione, il cercare di sapere e riconoscere prima di tutto a sé stessi che si vale, che si è buoni a qualcosa, che un posto nel mondo c’è e meritiamo di vivere. L’energia iperattiva della performance eclettica di Timothée Chalamet è il perfetto grimaldello per costruire questa odissea infernale, fatta di corse e pericoli, ansie e menefreghismi, bugie e truffe, tutte per uno scopo più alto, ovvero sentirsi vivi. L’ambizione e l’audacia di Safdie nell’innalzare a epopea visiva e emotiva queste urban stories sono diventate un vero stile cinematografico, e ormai nessuno padroneggia con tale forza un cinema di grande intrattenimento ma al tempo stesso estremamente autoriale ed estremamente caotico.

4. L’AGENTE SEGRETO (di Kleber Mendonca Filho, Brasile)

Se qualcuno dovesse chiedere di cosa parla la trama de L’Agente Segreto, non saprei veramente rispondere. Se qualcuno dovesse chiedere quale sia il genere de L’Agente Segreto, non saprei veramente rispondere. E in fondo, la grandezza del mash-up cinematografico e folkloristico brasiliano di Mendonca Filho è tutta qui, quella di fare puro cinema senza alcuna bussola prevedibile o classificabile. Il labirinto emotivo e narrativo creato dal film, all’interno di una ricostruzione formale semplicemente da lasciare a bocca aperta, è il reticolo necessario per decostruire in senso sia radicalmente intimo e personale, sia fortemente politico e sociale, e per questo giocoforza sempre universale, il tema de L’Agente Segreto: il tempo scorre troppo veloce, il passato si dimentica, la memoria umana è troppo labile, anche quello che nel presente appare fondamentale qualche anno dopo è già scordato dai più, che passa essere questo il volto di un genitore oppure la crudeltà di un regime che cerca di tornare al potere.

3. UNA BATTAGLIA DOPO L’ALTRA (di Paul Thomas Anderson, USA)

Scrivere di ogni film di Paul Thomas Anderson è sempre immensamente complicato, paradossalmente perché di cose da dire ce ne sarebbero sempre troppe. Lo è ancora di più con Una Battaglia Dopo l’Altra, perché a differenza di altre volte il regista mette in scena tantissimo presente che stiamo vivendo con fatica sotto vari punti di vista, e qualsiasi approccio rischia di polarizzare o politicizzare quello che, di base, è una riflessione immensamente sfaccettata. Anche il film, non a caso, vuole abbandonare la radice politica per mostrare quanto la durezza dei nostri potenti rischi di farci dimenticare i veri valori, come creare un nucleo stretto di persone, famiglia o no, cui affidarsi ciecamente per tutto e amare incondizionatamente. E così, in questa ennesima esplorazione andersoniana di rapporti paterni mancanti e ricercati, in questa odissea cinematografica che fa del ritmo e del divertimento dei cardini imprescindibili, Una Battaglia Dopo l’Altra è al tempo stesso specchio del mondo e scossa tellurica artistica che fa sobbalzare tutto il mondo del cinema dalla sonnolenza artistica nel quale si era purtroppo rintanato.

2. UN SEMPLICE INCIDENTE (di Jafar Panahi, Iran)

Per la prima volta dal nefasto divieto di girare film, Jafar Panahi non compare come attore nel suo nuovo film (ovviamente sempre tutti girati, sempre tutti in condizioni di clandestinità e segretezza). Stavolta Panahi non ha bisogno di mettere la faccia perché ci mette fin troppa anima, esperienza, dolore. Tratto proprio dai racconti sentiti in carcere, e quando dico sentiti intento letteralmente, mentre era bendato e isolato, Un Semplice Incidente è forse la sua opera più complessa degli ultimi quindici strazianti anni di carriera. C’è la vita difficile di una popolazione intera, c’è l’impossibilità di scrollarsi di dosso la convivenza con un regime dilaniante, c’è il passato che lacera il presente e squarcia ogni forma di futuro. E soprattutto, c’è sempre la voglia e la capacità di fare vero cinema pur raccontando il reale: attraverso un crescendo narrativo semplicemente perfetto, l’uso sagace di ironia e e una regia che sa quando è il momento di colpire, questo film non si può cancellare dalla mente, come dimostra il suo indelebile e potentissimo finale.

1. NO OTHER CHOICE (di Park Chan-wook, Sud Corea)

Qualcuno dovrebbe spiegarmi come diavolo sia possibile che Park Chan-wook, uno dei migliori registi al mondo da ormai 25 anni, continui a migliorare film dopo film. Praticamente è come se Park scoprisse, ogni volta che realizza un film, qualcosa di nuovo, e la volta successiva quel qualcosa è elaborato esteticamente, tematicamente e narrativamente, contribuendo ad arricchire e completare ogni opera. In questo nuovo lavoro, Park aumenta ancora di più il senso estetico della propria regia, riempiendo ogni fotogramma di informazione in campo e sullo sfondo dell’azione primaria, dando un senso scenico e un motivo logico alla creazione di ogni inquadratura. Poi, naturalmente, l’impianto visivo si sposa con l’impianto umano del film: No Other Choice è un racconto multiplo di emozioni e accadimenti, incredibilmente radicato nella precarietà del mondo del lavoro contemporaneo, ma capace di slegarsi dalla propria trama di thriller quando serve per analizzare una galleria umana di disperazione e empatia maledetta, di perversione e perdita di certezza, di scioglimento degli antiquati valori maschiocentrici. Avercene, insomma, di film così vicini alla perfezione.

Lascia un commento